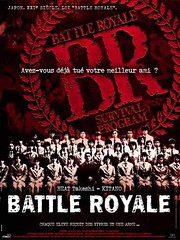

Un film de Kinji Fukasaku

Dans un futur proche, suite à la constatation d’une trop grande délinquance chez les jeunes, une classe de troisième, sélectionnée au hasard, va se retrouver sur une île déserte afin de participer à Battle Royale, un jeu où out le monde doit s’entre-tuer. Le seul moyen d'y réchapper est d’être le seul survivant au bout de trois jours. Dans ce contexte, que deviennent les amitiés, et encore plus les haines, les jalousies ?

Dans un futur proche, suite à la constatation d’une trop grande délinquance chez les jeunes, une classe de troisième, sélectionnée au hasard, va se retrouver sur une île déserte afin de participer à Battle Royale, un jeu où out le monde doit s’entre-tuer. Le seul moyen d'y réchapper est d’être le seul survivant au bout de trois jours. Dans ce contexte, que deviennent les amitiés, et encore plus les haines, les jalousies ?

Avançons d'abord que le concept, d'une force peu commune, n’est malheureusement pas utilisé jusqu’au bout ; cependant, si on a voulu du choc, on est servi. Les élèves ont leurs armes, donnés par les autorités en présence. Ils sont très (trop?) rapidement prêts à se tuer les uns les autres. Ils captent vite le but du jeu, paniquent aussitôt ; Kitano, en prof implacable, mais aussi désabusé, est magistral.

Ce qui marque, c’est la force du message, mis en images très brutalement. Le pays, marqué depuis ses origines par le culte de l’excellence, est le seul où le suicide représente le plus fort taux de mortalité chez les jeunes. Une fois ces données en tête, le film n’apparaît plus alors que comme une extension de la réalité. L’île représente le Japon à échelle réduite, et les étudiants sa population. Au centre du microcosme, les passions, les haines, les rancœurs se transforment en un double monstrueux, la pulsion de mort.

La violence crue est aussitôt désamorcé par toutes sortes d’artifices : l’introduction d’une possible histoire d’amour et la fameuse superposition de la musique classique sur des scènes d’horreur.

La charge subversive de ce film (Fukasaku filme l’échec de son pays) est incomparable. Le décompte des décès est imparable, précis et cruel. Cela accentue la banalité de la mise à mort dans le contexte créé par le scénario.

Quelques scènes sont réellement inoubliables, et pour longtemps : l’exposé de Kitano dans la salle de classe, le gunfight dans le phare, une déclaration d’amour dramatique, … Présidé par une air lancinant de révolte qui gronde, le film reste aujourd'hui aussi fort qu'à sa sortie, brutal et désespéré.

Avant d'être le cinéaste de polars reconnu en France qu'il est devenu (The Mission, Fulltime Killer, Breaking News, Election 1 & 2, Exilé), Johnnie To a commencé par divers films de genre, et The Heroic Trio est celui qui a mis en lumière son talent naissant.

Avant d'être le cinéaste de polars reconnu en France qu'il est devenu (The Mission, Fulltime Killer, Breaking News, Election 1 & 2, Exilé), Johnnie To a commencé par divers films de genre, et The Heroic Trio est celui qui a mis en lumière son talent naissant.